8月4日是彭瑞骢老书记的91周岁生日,之前我到人民医院去看望老彭(这是历届北医教职员工对彭书记的亲切称呼),并带去刚刚出版的《九三学社北京大学第二委员会画册》。在策划和设计画册编辑大纲过程中,我向老彭汇报和请教过多次。这是一本记录九三学社北医委员会60多年发展历程、介绍400多名社员中几十位重要党外代表人士和近年来主要活动经验的正式出版物。许多史实和文字需要有他这样的老领导、老北医提供和把关。老彭正在发烧,身体有些虚弱,精神不如以往。我握着他的双手,告诉他,我们办了一件大事。望着还散发着墨香的画册,老彭会心点了点头,露出了微笑,眼睛闪出光亮。

老彭参加北医百年庆典

一,党的知识分子政策的模范执行者

北医人说,老彭对每一位教师教授都叫得出名字,了解他的经历和特点,知道把他放在哪个岗位,最合适,最能发挥作用,最能出成绩。

1950年,刚成立不久的新中国经济基础不够雄厚,卫生部还是特拨一万斤小米用于北医基建。老彭蹬着自行车,跑遍城里郊外,到处寻地段找房子,修旧屋搞扩建。短短一年,新生规模就从300余人扩大到1000人。他还积极争取一批刚刚留学归来的教授及协和医院的专家,如章琪、诚静蓉、张丽珠、李家忠、王叔咸、严仁英、王光超、毕华德、林宗杨、陶善敏、沈雋淇、马文昭、刘思职、李涛、臧玉洤等,几乎汇集了当时中国最好的一批专家教授,到学校和医院建学科任教员,为北医在全国医学院校排头兵地位奠定了坚实的基石。

解放以后,在极左路线的干扰下,一个运动接着一个运动,知识分子屡遭磨难,党外高级知识分子集中的北医也不例外。1957年开始了席卷全国的“反右派”和“反右倾”的运动,起初北医党委还划不出“右派分子”,中共北京市委专门派来两名副部长级干部前来“坐镇督导”,中央统战部点名要求北医揭发批判两条“大鲨鱼”(笔者注:大鲨鱼即典型的、有代表性、有影响力的“特大右派分子”),药学系的薛愚教授(笔者注:我国现代药学高等教育奠基人之一,北京市九三学社组织的发起人和第一任理事长)和公卫系的金宝善教授(笔者注:世界卫生组织的发起人之一,原任国民政府卫生署署长,1952年加入九三学社)最先被“揪出来”杀鸡儆猴,接着硬是在北医师生中划了200多名“右派分子”。老彭作为北医党委责任领导之一,也讲了许多错话办了许多错事,但是他坚持以“不整人”的原则作为“底线”。后来,虽然北医的这些大小“右派分子”都先后被“平反”了。老彭还总是说:“想起来,几多无奈,几多愧疚”。勇于承担责任,进行自我批评,在他的身上得到充分的体现。“在北医这些政治运动中,不同程度出现的错误和偏差,我都负有一定责任。从客观上说,社会的大气候和来自上级的压力自己很难顶得住;从主观上来说,也有保全自己的私心,加之多年养成的‘唯上’、‘唯书’的‘组织观念’的约束,使自己未能在这些重大是非问题上实事求是的来面对”。这种领导者的发自肺腑的自我检查和客观公正的态度做法,赢得学校广大高级知识分子的谅解同情和尊重拥戴。

“脱帽加冕”,重用吴阶平教授,是老彭认真以“拨乱反正”精神对待人才最具说服力的一例。1962年,在广州召开的全国知识分子工作会议上,周恩来总理代表党中央明确宣布,中国知识分子已经成为劳动人民的知识分子;陈毅副总理向与会代表“行脱帽礼”、“致加冕辞”,以示给广大知识分子脱掉资产阶级的“花冠”,戴上劳动人民的“草帽”。彭瑞骢书记按照中央精神和中共北京市委的指示,到北大医院调查分析了解到,吴阶平虽然家庭出身是大资本家,但他拒绝了父亲分给他的股票财产,认为那等于是参加了剥削的行为。吴阶平政治表现真挚正直,社会责任感也很强,业务能力尤为突出。他“一心一意把人民的利益、(党)组织的要求当做自己的努力方向,从不提出异议”。在彭瑞骢书记和党组织的帮助下,吴阶平得到提拔重用,先后出任北京第二医学院(现在首都医科大学的前身)院长、中华医学会会长、中国医学科学院院长,当选九三学社中央主席、全国人大副委员长等要职,使其潜能发挥到了最佳状态。吴阶平同志成为新中国成立后北医第一位履行正式手续的教授中共党员。因为在此之前,按照当时高层内部掌握的政策,发展副教授以上的高级知识分子入党,要极为审慎、从严考察、层层申报、逐级批准。为此,党支部召开了严肃隆重的大会,全体党员和极少数申请入党的积极分子参加,党内外人士对吴阶平各方面的表现都心悦诚服。(笔者注:吴阶平,1942年毕业于北平协和医学院获博士学位,1946年到北京大学医学院工作,1952年加入九三学社,1956年加入中国共产党,1981年当选中国科学院学部委员,1995年当选中国工程院院士)彭瑞骢高度评价吴阶平的人生道路:“随着他的医学造诣不断提高,他与政治也越靠近,以至于医政之间‘你中有我,我中有你’,达到一个完美的统一”。(笔者注:北京大学医学出版社《彭瑞骢文集》,2012年10月第一版,P244-247,原文题《学习吴阶平重视实践、思考、学习的结合》)吴阶平的事例,在北医当时大部分是出身于非劳动人民家庭的高级知识分子中,颇具代表性和影响力。

“文化革命”结束后,迎来了科学的春天。1975年,彭瑞骢到北大医院主持工作,一开始他就落实各项知识分子政策,积极支持被全院职工选举“全票通过”的严仁英教授出任院长开展工作(笔者注:严仁英教授出身近代中国的名门望族,新中国首批留美归国人员,1951年加入九三学社),短短两三年的时间,北大医院的医疗、教学和科研就逐步走上正轨。

老彭(前右二)从医院请假出席联谊会,并讲话祝贺大家新年快乐(前右一为北大医学部党委副书记顾芸;前左一为曲波《林海雪原》中“小白鸽”的创作原型、前北医党委副书记刘波。后排右起依次为,前北医常务副校长程伯基、前北医常务副校长程伯基、前北医副校长稽静德,前北医副校长吕忠生)(2012)

1980年,彭书记和党委常委及院务委员会研究决定,利用500万美元的世界银行贷款,在全校选拔业务骨干出国进修。之后,又通过世界卫生组织等多个渠道和国际合作项目,以每个教研室最少送出3人为“指标”,建立教学科研高水平的核心骨干。经过十年的不懈努力,到1991年,北医先后公费派遣1000多人次教师和医生到美国、英国、法国、日本等十余个发达国家和香港地区进修学习,涉及60余个基础、临床、药学、口腔、公卫学科。这个堪称“国内外之最”的英明远见和开山举措,为北医在国内医学院校的“排头兵”地位巩固了人才基础,为建设世界一流大学发展铺就了国际“人脉网络”。

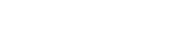

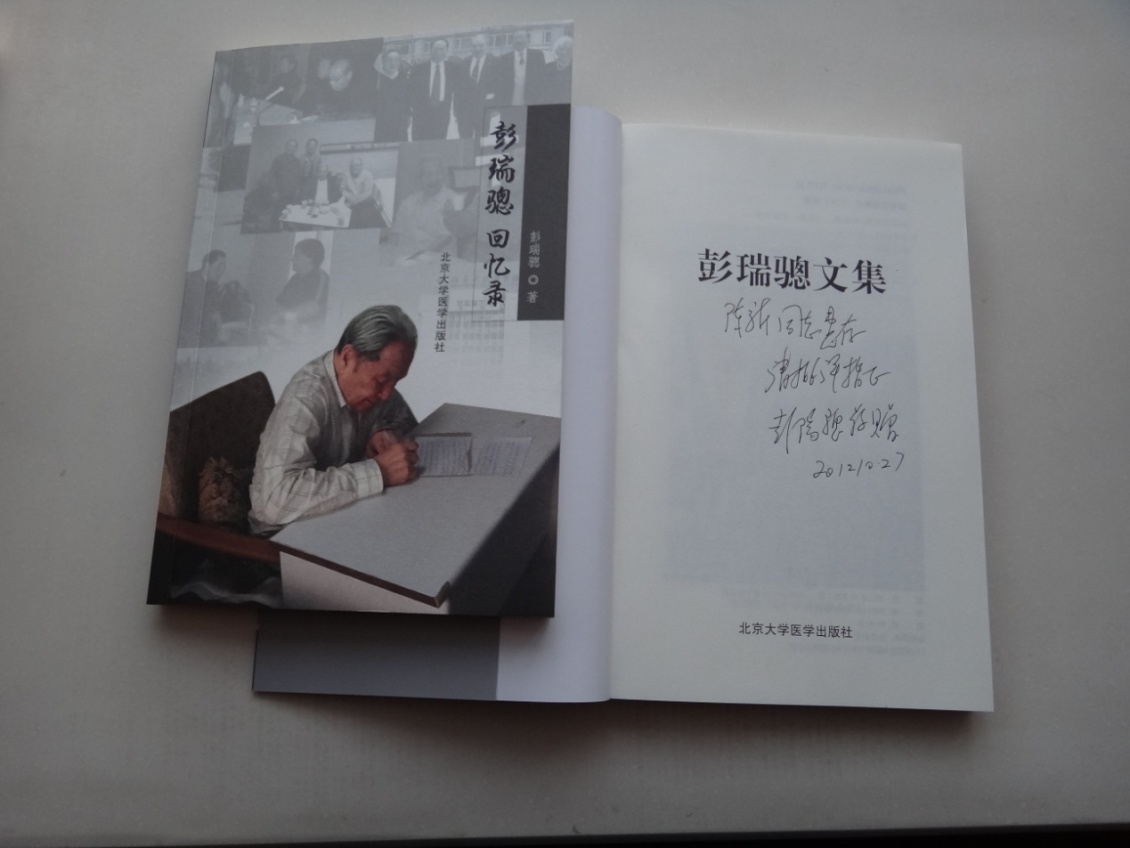

在北医宿舍斗室,老彭高兴为本人题字签名赠书(百年校庆)

老彭在亲笔签名赠送给我的他的著作中,有两段精辟的论述。“要善于同知识分子合作共事,办好医学院,知识分子是依靠力量,是主力军,这一点不能有丝毫动摇。”(笔者注:北京大学医学出版社《彭瑞骢文集》,2012年10月第一版,P242)“回顾新中国成立以来党对知识分子阶级属性认定的艰辛历程,可以得出这样一个结论:能否正确认识知识分子的阶级属性、正确处理与知识分子之间的关系、制定正确的知识分子政策,关乎党运之兴衰、国运之荣昌。在世界经济发展、科学技术突飞猛进和我国现代化建设不断推进的今天,知识的重要性日益突出,知识将成为最主要的经济资源,知识分子的作用将越来越大。只有从现代化建设发展的战略高度来认识知识分子政策,重视知识分子的地位和作用,才能推动中国特色的社会主义不断前进。”(笔者注:北京大学医学出版社《彭瑞骢回忆录》,2012年10月第一版,P113-114)

三,重视全面培养人才,关怀海内外每一名北医学子

老彭还有一个昵称“北医活字典”,他在北医奋斗奉献了一辈子,对每一名学生视如己出。每逢校庆、会议、聚会,或者电话、邮件、短信,都会有老校友、老部下问候老彭,了解关心他的近况和健康。

“六·四”事件之后,北医个别有影响的名医教授对国家命运、事业发展、个人前途“忧心忡忡”。1990年冬,河北省卫生厅张福瑞厅长和河北医学院院长吴沈春教授(笔者注:他们都是是早年北医老学长),代表河北省和石家庄市北医校友会,邀请老彭和大家见面并作报告,分析形势发展,解释普遍疑虑,介绍北医近况。消息传出,从解放前的北医前辈訾维廉老先生到叫不出名字的“工农兵大学生”小师妹,200余名历届北医学子和“下放”教师,不顾严寒,云集河北医学院当时最大的阶梯教室。有的老师兄拄着拐棍颤颤巍巍赶来,还有老师姐激动的晕倒在地,大家只有一个心愿,欢迎母校的老领导,目睹尊敬的老彭书记风采。在石家庄市举行了一个可以讲是“空前绝后”的京外北医毕业生的盛大集会。老彭开门见山,“我可以欣慰的告诉各位,在这场政治风波中,北医几万名师生员工,没有一个人上街,个个坚守学习和工作岗位。校门关闭,医院正常接诊看病”。大家松了一口气,为老彭领导的各级党政班子耐心细致的教育疏导的成果惊叹不已。“凭我的经历和判断,北京和全国的局势很快就会平静,教育、科研、医疗不会受到大的影响。”每一个人深受鼓舞,热烈鼓掌,无疑都吃下了一颗暖暖的“定心丸”。

当时,北医正酝酿着与美国疾病控制中心在预防医学方面的科研合作,身在美国的联络人十分着急,每天晚上定时给学校打电话,请示汇报谈判进展和美方的疑虑。老彭明确表示,中国政府和北医坚决和积极支持国际合作项目,提高农村和基层的医疗保健水平。希望局势稍事稳定后,邀请美方官员和科学家前来考察。1990年,老彭亲自率领卫生部领导和北医专家赴美国,签署了中美公共卫生科研合作意向书;1991年,时任校务委员会主任的彭瑞骢教授出任“中美预防神经管畸形合作项目”联合小组主席。这个规模大水平高的引智引资科研合作项目,极大推动了我国高等教育和卫生事业管理水平,也培养了一大批具有国际视野和实际能力的中青年科学家和基层科技工作者。

老彭特别关心我们这一批在“文化革命”中经历和毕业的学生。卫生系1964年入学的60余人中,有一名叫陈宇(原名陈荣盛)的同学,他是很优秀的胸外科专家、河北医科大学教授,还特别执著的热爱中国学和传统文化,可惜英年早逝。我请老彭为他的《陈宇书法篆刻集》写点东西,老彭欣然命笔,在《怀念陈宇》的序言中写道,“文革后我见到在文革中‘毕业’的同学时,总是怀着‘关切’的心情,并知道他们由于没有得到充分锻炼,常常被分配到基层,顶着重点学校毕业生的名,去处理一些非常复杂的临床问题,情景非常艰难。但多数人通过勤奋自学,既钻研业务,又堂堂做人。考上研究生的同学,更不知付出多少艰辛,自学外语与专业,其中确实有佼佼者。了解了陈宇的情况,更证实了我的看法”。“我非常惊讶,他不但才华过人,书法、治印、诗词、骈体文(笔者注:骈读音pian,骈体文是一种旧时文体,用骈体写文章,文中用对偶的句子,与散文不同。当代,除少数古典文学学者了解使用,几乎失传)等都造诣颇深,情操极为高尚。而这一点,正是当前(医学、科技)专业教育所欠缺的一面。我曾经建议,在我校新落成的会议中心,悬挂我校校友的大作,以资提倡医学生学习,陈宇也表示支持,但遗憾的是未能实现。”老彭还感慨道,陈宇有儒医的的风格,“儒医一定要有内涵”,“既道德高尚,有社会责任感和仁爱之心,又诚实勤恳,不行非礼之事,修身养性而知天命。陈宇在得知自己第二次患癌时,平静面对死神,可以说是‘人’的榜样。‘医生’应该身体力行,尊重自己、尊重病人。人的尊严也就在于此”。(笔者注:北京燕山出版社《陈宇书法篆刻集》,2002年6月第一版,P3-4)

学生时代,我们眼中的“行政楼”莫测威严,只能是远望敬仰彭书记。近二十年,我才得以通过参与中美预防神经管畸形合作项目,与老彭近距离接触。一件小事,记忆尤甚。每次走到逸夫楼与药学院交界的地方都会想起,老北医都知道那是“小卖部”旧址。九十年代的一天,我在那里遇到老彭,他刚买了信封和纸张,以备给老学生回信。当时,我惊讶,我汗颜!哪一位领导或教师会如此“公私分明”、“廉洁清白”呢?人们常说,一粒沙子,可以折射出太阳的光辉!从一件小事,我体会到什么是高风亮节!老彭几十年在母校,就是这样严于律己,言传身教,呕心沥血,身心投入,培养和教育着一代又一代的北医人。

三、王恩哥校长号召北大人学习的好榜样

2014年7月1日,北京大学校长王恩哥院士在本科生毕业典礼上的讲话中,特别号召今天的北大学子应该学习老彭的光辉榜样。他说:“无论什么时代,砥砺德行对于修身、齐家、治国、平天下都具有基础性的重要作用。只有个人的德行修养立得住,才能推己及人,影响和教化别人。‘君子之志于道也,不成章不达。’在我们身边,就有许许多多坚守本心,德行高尚的前辈,他们的坚守让我们在时代波澜中看到了北大人默默担当的身影,感受到了北大人浓郁沉淀的家国情怀。这其中,第三届‘蔡元培奖’获得者,医学部教授彭瑞骢先生便是典型代表。彭瑞骢先生生于20世纪20年代,1940年考入北京大学医学院。成长于内忧外患,社会动荡的时代,彭先生较早便开始关注社会现实,关注民生疾苦。1947年,他与方亮教授、王光超教授(笔者注:两位教授不仅是解放后北医建校初期的领导和学科带头人,还是北京市的早期九三学社社员)等人在北京公主坟附近的什坊院村办起了保健院(笔者注:石坊院保健院是解放战争时期中共地下党组织建立的一个据点,北京大学医学院地下党员和外围进步学生的校外活动阵地,1947年先后有500人次参加了石坊院的实践活动)组织北医师生轮流为附近农民义诊。在这段实践中,彭先生目睹了农民饱受病痛之苦和贫困的折磨,坚定了为大多数人服务的理念。从医70多年,无论身处顺境还是逆境,先生都坚定不移、勇往直前。彭老曾这样寄语医学生:‘无德不医’。学校只能教育你认识是非,但是社会太复杂了。你要是想拿学医当敲门砖去赚钱的话,那就别来学医,此路不通。彭老甘受清贫,默默奉献,正是老一辈北大人毕生坚守的群体特质的生动写照。希望这种高尚的道德追求能够在你们身上生生不息,薪火相传。”

这是对老彭—--北京大学医学部教授、北京医学院创始人之一、原党委书记彭瑞骢同志光辉人生和杰出贡献的最新、最高度概括的“官方评价”。作为北医人、北大人,我们敬仰老彭,将他视为楷模榜样,永远学习他的政治素质和为人品质,为建设世界一流大学,为培养一大批中国大师级人物,努力奋斗!

( 九三学社北京大学第二委员会 陈 新)